柏崎市指定の文化財で、地元の方にはよく知られている場所だと思いますが、

私は今回、初めて訪れてみました。

住宅街を通り抜けて、やっとたどり着きました。

高台にあるので、番神堂からは市街地がよく見えます。

入口には、百度石があり、願いを込めて、お百度を踏んだのかなと想像させられ

ました。

境内の奥に番神堂が見えてきます。

堂のあちこちには、立派な彫り物が見られます。

番神堂は、日蓮宗妙行寺に属し、文永11年(1274年)に日蓮上人が佐渡からの赦免

の折、三十番神を勧請(神や仏の霊を移して祭る事)したと伝えられています。

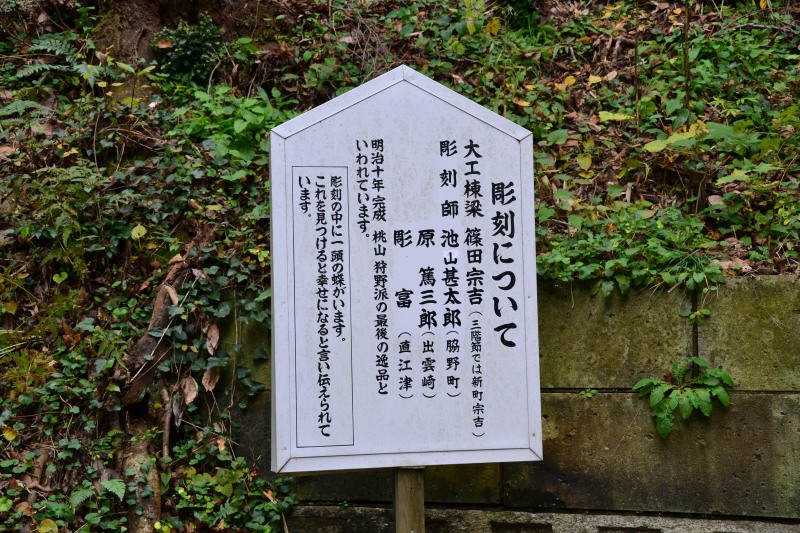

彫刻についての看板がありました。

本堂の周りの彫刻が素晴らしいようですが、劣化を防ぐために囲いがしてあり、

中をよく見ることが出来ませんでした。

ガラス越しでうまく写りません。私の腕では、これが限界でした。

お堂の脇を通って、裏にまわってみました。

途中、「竹駒稲荷」がありました。

稲荷神社は、稲荷大神または稲荷神をお祭りしている神社だそうです。

稲荷神は稲を象徴する穀霊神、農業と深く関係する農耕神、宇迦之御魂大神

(うかのみたまのおおかみ)とされているそうです。

江戸時代までは国民のほとんどが農業に従事していたことから、一般庶民に

支持され、国内で最も普及した神社だそうです。

ちなみに、「お稲荷さん」はきつねではなく、きつねは、稲荷神のお使いで、

神様をお守りする存在として、境内におかれているそうです。

はじめて知りました。無知ですみません・・・。また一つ勉強になりました。

階段を上っていくと「日蓮上人」の像が見えます。

ここからは、日本海が良く見えました。

石碑もあります。古いもののようです。

日蓮上人が、佐渡の流罪から赦免されて、寺泊に向かった時に、大風が吹き、

流れ着いたのが番神岬だそうです。着岸の場所には、塔が立っています。

今回は、高台から見るだけにしました。荒れた日本海を渡ってくるのは、命がけ

だったのでしょうね・・・。

境内に戻ってきました。

境内には桜の花が咲いています。この時期に桜って?

「十月桜」のようです。こんな時期に桜を見ることが出来て、うれしかったです。

誰もいない場所で、色々なことに思いを巡らせながらのお散歩でした。