春日山城跡を訪れた後、折角ですので「林泉寺」を参拝しに行きました。

林泉寺は、長尾家の菩提寺で、長尾景虎(後の上杉謙信)が幼少のころ、武将と

しての教養を身に着けるために、修業をした寺院として知られています。

越後守護代長尾能景(謙信の祖父)が、父重景の十七回忌法要を営むために明応6年

(1497年)に創建した寺院です。

まず見えてきたのは、「惣門」です。

この惣門は、春日山城の搦手門が、移築されたものと伝えられています。建築様式

より、室町時代から江戸時代初期に造られた門と推定されており、市内最古の建造

物といわれています。柱材は欅が用いられ、切妻造の屋根は、平成28年に茅葺から

銅板に葺き替えられています。

現在は、惣門を通れませんので、惣門の脇から境内に入ります。

(入館受付は門の右手にあります)

惣門の後ろには、「山門」が見えてきます。

立派な門です。

山門は、鎌倉時代の様式の建物で、上杉謙信が建立したものですが、江戸時代に、

地震によって焼失し、大正14年(1925年)に再建されました。

左右には、仁王像が立っています。 ※見にくくてすみません・・・。

山門の天井には、「龍の絵」が描かれています。

『越後の龍』といわれた謙信公を、彷彿させるような迫力ある龍の画です。

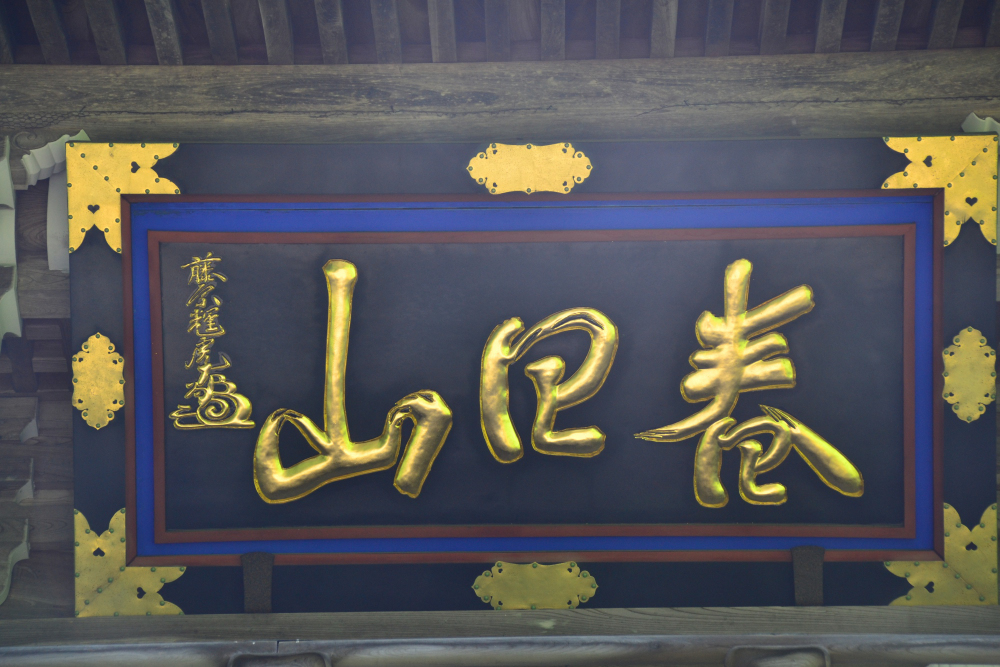

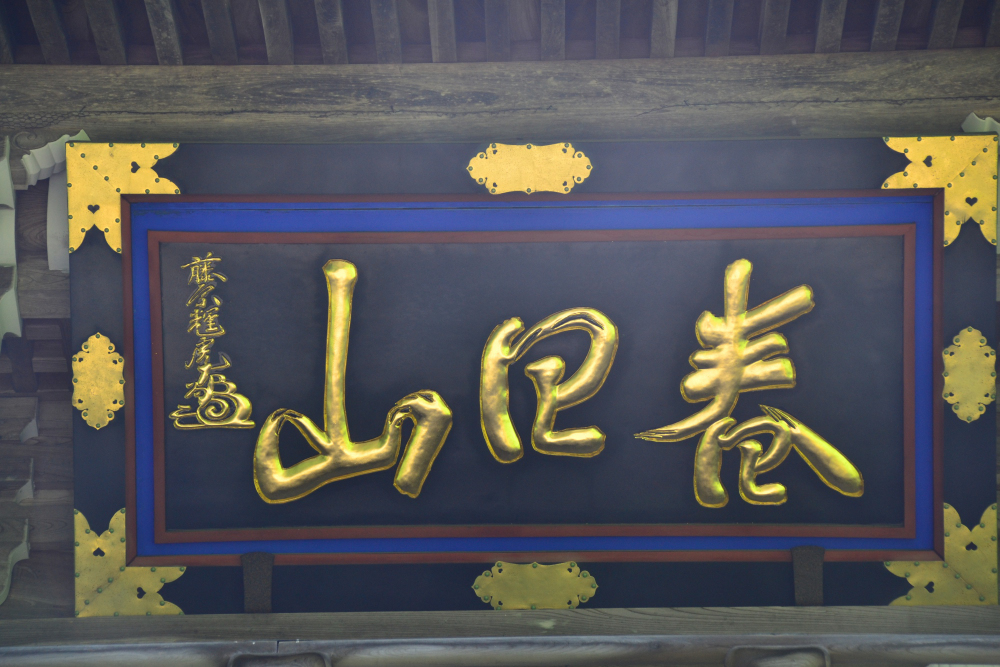

山門の扁額は、正面に「春日山」、後面に「第一義」が掲げられています。

これらの扁額は、謙信公直筆のものから複製された書刻です。

謙信公(当時は輝虎という名前)は、第七代の林泉寺住職のもとに、参禅していま

した。

その時に、達磨大師と武帝との問答話から、禅の第一義を悟るとともに、「輝虎

筋目を守り非分をいたさざる事」との信念を立てたといわれます。

信仰心が深く、『義の人』として知られた謙信公の思いが、この「第一義」という

書に込められています。なお「春日山」というのは寺の山号です。

境内の庭は、さほど広くはありませんが、「鐘楼」や池などがあり、木々が生い

茂っていて、落ち着きのある厳かな雰囲気があります。

正面に、「本堂」が見えます。

本堂の屋根の所に、金色の5つの丸い形があります。この丸の形の中には、この地

を治めた代々の領主(長尾氏、上杉家、堀家、松平家、榊原家)の家紋が飾られて

います。(小さくて家紋まで見えませんでしたが・・・)

林泉寺は、歴代の領主にも尊崇され、その菩提寺でもあった寺のためです。

美しい寺ですね・・・。

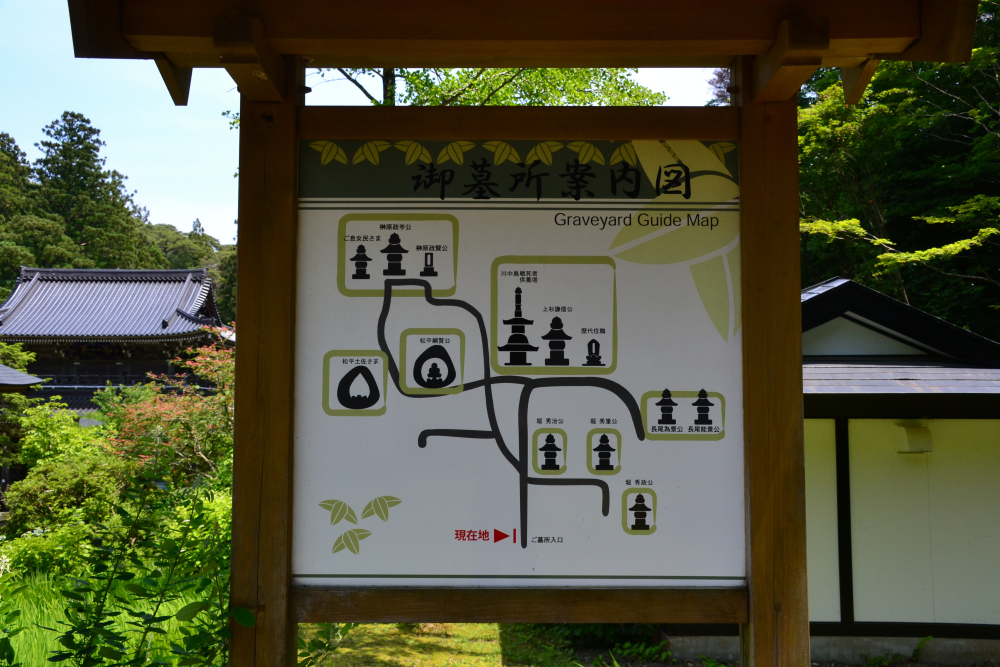

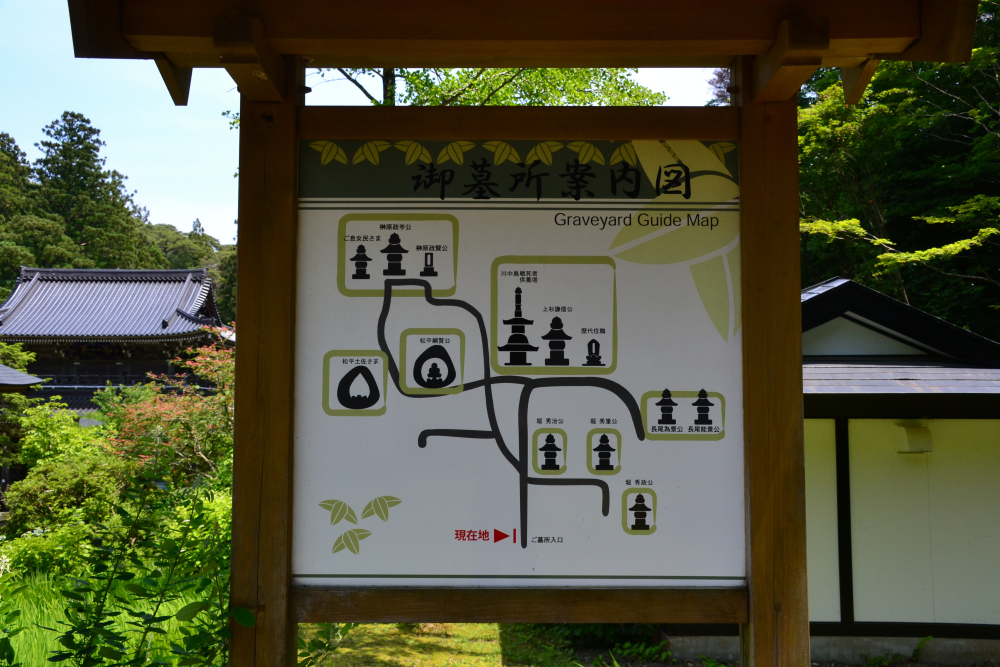

寺の山の中には、上杉謙信公の墓をはじめ、歴代城主の墓もあります。

境内から、山の中に入っていきます。

木々の中に、墓が沢山あります。

墓標があったものは、解ったのですが、すべては解りませんでした。

(上杉謙信公の墓)

謙信公は、49歳で亡くなったとされています。死因については過度の飲酒や塩分の

摂取による高血圧というのが定説らしいです。遺骸には鎧が着せられ太刀を帯びた

姿で甕の中に納められて葬られたといわれます。

上杉謙信公の墓の近くには、「川中島戦死者供養塔」もありました。

川中島では5回も戦いが行われ、特に第4回目の戦いが激しく、多くの戦死者を出し

たとのことでした。

(長尾為景:謙信の実父、長尾能景:謙信の祖父の墓)

(堀秀重、秀治、秀政公の墓)

(榊原家の墓でしょうか?)

歴代の名高い方々のお墓が、こんなにもあるなんて、林泉寺はすごい所ですね・・・。

「宝物館」にも立ち寄ってみましたが、撮影禁止だったので、写真はありません。

中には、謙信公ゆかりの品々が、沢山展示されていました。

謙信公が、生前描かせた貴重な肖像画や前立兜、直筆の書。謙信公が深く信仰した

毘沙門天の像や上杉軍団の軍旗などが、所狭しと展示されていました。

見所の多いお寺でした。

訪れる価値のある場所なので、皆様もぜひ訪ねてみてはいかがでしょうか・・・。

上杉家の転封に伴い、山形県の米沢にも、林泉寺が建てられたとのことです。

機会があれば、そちらも訪れてみたいなと思っています。

おまけ:

帰る時、入り口付近で、動物を発見。

最初は、犬かと思いましたが、たぬき(?)でしょうか。すぐに、山に消えていき

ましたがびっくりしました。